こんにちは。

くまごろうです。

小規模事業者様を主な顧客としてモノづくりコンサルタントをしながら、

オンラインでは副業する人を応援しています。

この記事の目的は「モノづくりにおける副業案件のヒントを知る」ことです。

「モノづくり」というとちょっと副業とは縁が無さそうですが、

コンサルタントを始めて2年、様々なクライアントさんと繋がった経験から

「実はあるんだよ」ということをわかりやすく伝える内容になっています。

おそらく、知っている人もいる内容とは思いますが、

ほとんど副業案件にはなっていません。

なので「知らない人は初耳」という内容です。

当たり前か・・。(笑)

ざっと調べてみましたが、

モノづくりの視点から副業案件を語るのは無かったので、「ちょっと面白い内容では?」と密かに思っています。

コンサルタントをして気付いたこと

モノづくりコンサルタントをしていて、

実際に色々な方と繋がって感じたことがあります。

それは、「意外と人は商品やサービスの造り方や仕組みを知らない」ということ。

これ、意外と思いませんか?

実は大企業は業務が細分化されているので、

自社の商品やサービスがどの様に造られているかなんて、

ほとんどの社員は知りません。

知らなくても「会社の仕事はまわる」からです。

まぁ、エンジニアでも造り方を知らない人が多くなって、

これは本当に残念を通り越して・・

日本の製造業の未来が心配なのですが。

じゃあ、規模が小さくなるとどうなのか?

というと・・レベルの差はあれども、

「やはり意外と知らない」のです。

もちろん、実際に自前の工場や作業場を持っている事業者さんは違います。

専門的にはファブレス(製造工場を持たない、という意味)と言い、

モノづくりの現場を持たずに商品やサービスを展開している事業者さんのことです。

ただ、そういう事業者さんはコンサルタントとはほとんど縁がありません。

この点はまたどこかで記事にしたいと思います。

さて、ここまで読んでいただき、

やっぱり「モノづくりでは副業案件なんて無さそう」と思っていませんか?

実は、副業でこういったモノづくりに参画する方法は色々あります。

「モノづくり」

という堅苦しい言葉に自らハードルを上げているだけかもしれません。

同じ発想でちょっと視点を変えれば他の業界でも使えるとも考えています。

様々な業界の方にも理解し易いように

わかりやすい言葉で説明していきたいと思いますので、

最後までお付き合いくださるとありがたいです。

「モノづくり」の定義

既に私のブログを何度か読んでいただいている方には

「また?」と思われるかもしれませんが、

大事なことなのでお付き合いくださいね。笑

「ものづくり」と「モノづくり」、

書かないとわからないような表現の仕方があります。

世間ではあまり使い分けにこだわっていない様ですが、

私はかなりこだわっています。

ちょっとここで定義を確認しておきたいと思います。

「モノづくり」の定義は、

よく言われる「ものづくり(単に物を造ること)」に

付加価値を与えその価値を最大化し、

数あるライバルの中からお客様に選んで買っていただくこと、

その一連の取り組みです。

なので、商品という形あるものだけでなく、サービスも含まれます。

ゆえにモノづくりコンサルタントの仕事は、

商品やサービスがお客様に届くまでの

5つのプロセス(企画・開発・製造・物流・販売)で

「お客様への価値を最大化する」お手伝いになります。

ではこれから、モノづくりのこれら5つのプロセスにおける副業案件を

説明していきたいと思いますが、

基本は「代行業」となります。

もちろん、副業案件に向かないプロセスもありますのでご了承下さい。

それではいよいよ本編に入ります!

プロセス毎の副業案件

まずは、先ほどお話しした「5つのプロセス」について詳しく解説します。

企画

商品やサービスを創り出していく時に、

まずコンセプトを決めると思います。

大企業であれば商品企画やマーケティングの部署があり

それなりの予算と人員で徹底的に調査・分析して決めていきますが、

小規模事業者はそうはいきません。

売れている商品のコピーや、思い込み・直感で

コンセプトを決めている事が多々あります。

特に重要である市場の声、生のお客様の声を数百人単位で集めて分析する・・

などは無理だと思われています。

ですが、そんなことはありません。

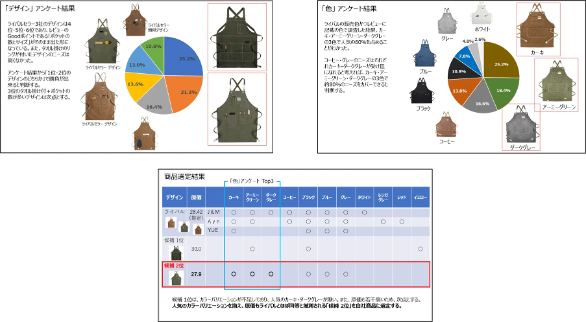

例えば、以下の図は私がAmazonで

プライベートブランドOEMのアウトドア用のエプロンを開発した時の資料です。

Amazonで既に販売され数量も出ているライバル数点に対し、

自ブランドはどういうコンセプト(デザイン・色)にすべきか?について、

500人に対してアンケートを取った結果です。

「えっ!500人?」

「凄いお金がかかるんじゃない?」

・・と思った人もいるでしょう。

しかし、1万円もかかっていません。

消費税込みで5,500円程度でした。

しかし、驚くのはまだ早いです。

アンケートの項目さえ決めれば、

実際に回答結果を入手するのは数時間で出来ます。

この時は500人だったので少しかかりましたが、

それでも5時間もかかっていませんでした。

知っているか知らないかの差だけで、

思いつきや直感で賭けに出なくても、

多数の市場の声を集めるのは実は簡単に出来るのです。

このやり方を知っていれば、

どの様に市場からアンケートを取れば良いかわからない事業者さんから

「アンケート代行」を受ければ良いのです。

- STEP1 Zoomで商品のコンセプトを聞いてアンケート項目を考える

- STEP2 アンケートを取る

- STEP3 結果を返す(グラフ化など見栄えを良くして単価を上げても良い)

あなたがやることはこれだけです。

アンケートの取り方も色々と条件を設定する事もできます。

- 男女別

- 年齢層別(例えば、20代、30代・・の様に)

- 特定層(例えば、20代女性に限る)

- 選択式だけでなくフリーコメントももらえる

コンセプトでペルソナの設定が出来ていれば、

本当にその層に刺さる商品やサービスかどうかを簡単に調べる事も出来ます。

また、ペルソナの設定をするためにも、

幅広い層からアンケートを回収して性別や年齢を絞り込む分析にも使えます。

実際、これについては自分の仕事(物販やコンサルタント)でしか使っておらず、

まだ広く仕事を取ったことはありません。

しかし、おそらくというかニーズ自体は間違いなくあります。

あるクライアントのコンサルタントで商品企画の論議をした次の日に・・

アンケートを取って分析結果まで出してびっくりされました。

まぁ、そんなものです。

特にパソコンやWebに弱い方が多い小規模事業者さんは狙い目です。

問題はパソコンやWebに弱いので、

副業としては「ネットでの集客が難しい」というのが課題でしょう。

しかし、この対応策として超アナログですが面白い集客方法があります。

おそらく30代以下の人は想像もできない、

「えっ!そんな方法で?」と思うやり方です。

これについては、

私の方で実際に実験した結果と併せてアンケートの取り方も含めて、

副業案件の具体的方法として別の機会でご紹介したいと思います。

もちろん、

もしあなたが物販をしているのであれば、

副業案件としてではなく

「自分の商品の競争力を上げるため」にもそのまま使えますね。

というか、

物販をしているのであれば、

こういった市場調査は絶対にやるべきだと思います。

開発

開発はさすがに副業では難しいですね。

が、ゼロではありません。

趣味である設備を持っている方が前提となります。

3Dプリンターを持ってますか?

趣味でフィギュアや小物を造っている人、

設備が開いている時に副業が出来ますよね。

実際にフィギュアや小物を造って売る、

ということも出来るでしょう。

しかし、これは商品のクオリティが良くないと売り物にするのは難しいです。

また、造ってそのまま発送‥というわけにはいきません。

修正や着色など色々な作業が発生しますので、玄人向けの内容になります。

もはや、副業と言うより本業でしょうか。

モノづくりの副業という視点で言うと、

「試作代行」になります。

コンセプトが決まったら、実際にカタチを見てみたいのです。

しかし、材質がプラスチックや金属になると、

「金型」というものが必要になります。

この金型がくせ者で、とにかく高い!

それゆえ、小規模事業者は試作品を金型で造る訳にはなかなかいきません。

そこで「3Dプリンターの登場」というわけです。

実際、大企業でも試作品や設計変更の際に現物を見る手段として3Dプリンターを活用しています。

カタチを見ることが一番の目的であるため、

着色などは不要で造りっ放しでOKです。

しかし、これも精度や質を求めると、

もちろん試作費用が上がります。

加えて試作を専業とする事業者さんもいますので、

こういうライバルとの勝負は避ける必要があります。

また、小規模事業者さんだと・・

そもそも3Dモデルを造ることが無理な所も多いので、

モデルの作成から試作品の作成までをワンストップで出来る人に限られます。

なので、かなりマニアックに3Dプリンターを使っている人で、

かつ設備に空き時間がある人限定の話になります。

でも、やってる人もいるんです。

該当する人が恐ろしく少なそうなので、ここはこの辺でやめておきます。

まぁ、「そんなニーズもあるんだね」くらいでOKです。

製造

さすがに製造設備を趣味で持っている人は居ないので、造ることを代行するのは無理ですね。

なので、既に設備を持っていて造ってくれる企業に製造代行をする・・・

そういう感じになるでしょうか。

しかし、ファブレスのモノづくりを目指す会社ならまだしも、

副業案件でそれをするのはハードルが高すぎる感じがしませんか?

とは言え、何かできないかと考えてみました。

副業で出来そうなのは、「中国製造品の輸入物販」でしょう。

あなたが物販をやりたければまさにこの方法がおススメです。

物販をしていないのであれば、

年配の方やパソコンに不慣れだけど「物販をやりたい人の代行」が出来そうです。

中国製造品の輸入物販と聞いてもピンとこない方も多いと思うので、少し説明します。

あなたが、何かを造って自分のECサイトやAmazonなどで売りたいと思います。

その時、日本のどこかで造ってもらうか、既に造っているものを探すところから始めることになります。

想像するだけで結構大変ですよね。

でも、中国製造品の輸入物販だと、かなり簡単にできます。

それも、個人でも可能なんです。

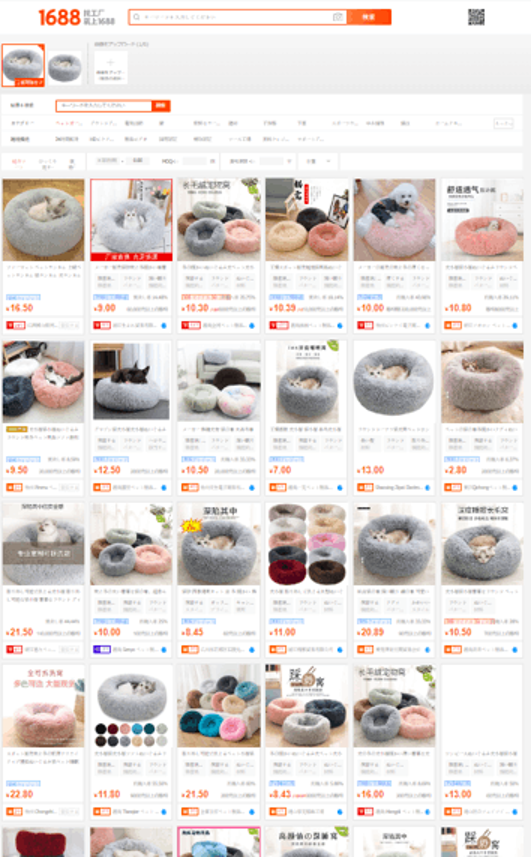

例えば、あなたが写真の様な「猫のふわふわベッド」を売りたい!

と思ったとします。

ペットショップなんかでよく見ますよね。

こんな商品見たこと無いですか?

中国でどんなお店が扱っているか調べてみましょう。

調べる方法は物凄く簡単で、知っているか知らないかの差です。

「アリババ1688」を使ってみて下さい。

中国語ですが直感的に操作できるので大丈夫。

検索欄のカメラマークを押して、対象物の画像で検索して見て下さい。

今回は上記の写真で検索してみました。

すると・・・出るわ出るわ。

この商品を製造したり販売しているお店がずらりと並びます。

もはや、どこがオリジナルのお店なのかは知る術はありません。

ヒット商品が出ると、

すかさず真似をされるのがあの国の凄い所ですね。

そうです、この「アリババ1688+中国輸入代行」で買い、そして売る。

それこそが今Amazonや楽天で盛んな物販の姿なのです。

あなたも何か身の回りの商品画像で、

またはAmazonなどで気になる商品の画像から調べて見て下さい。

すると、驚くことを発見します。

表記の通貨は「元」なのですが、凄まじく安い。

これを見て「日本の価格はぼったくりだ!」と思われるかもしれませんが、

実はそうではありません。

安価な中国製造品を日本に持ってくるために、

中国国内の

- 物流費

- 検品代

- 代行手数料

- 関税

- 船舶輸送費

- 通関費用

- 国内輸送費

- 倉庫費用

- Amazon手数料

・・・などなど様々なコストがかかります。

これに利益を乗せた数字が「日本での価格」になっています。

それでも日本製の同じ商品と比べると安い。

だからビジネスになっています。

仕入の資金があれば、副業で出来るのが中国製造品の輸入物販の魅力です。

感の良い方はもうお分かりと思いますが、

既存品を安いお店を探してそのまま買うのも良いですが、

先にお話しした「企画」と組み合わせると、

より競争力の高い物販が可能になるはずです。

自分でアンケートを取って市場ニーズを把握して、それに合った商品を造る。

実は、アリババ1688に出ているお店の多くは既存商品の売買だけではなく、

OEM(Original Equipment Manufacturer:メーカーが自社ではないブランドの製品を製造する)商品の開発もしてくれるお店がほとんどです。

それも、専門的な設計図や仕様書が無くても大丈夫で、写真に仕様を書き込むレベルでOKです。

最近のAmazonは相乗り販売を排除するために、セラー(販売者)のブランド戦略を推奨しています。

そして、自らのブランド商品を展開するのは、物販をしたい人には相当魅力的ですよね。

なので、パソコンに疎い人向けの単なる輸入代行や既存商品の輸入販売で終わるのではなく、

副業でやるなら「中国輸入のOEM物販」を目指す方が将来性もあると思います。

この辺は書き始めると本が一冊出来るレベルになるので

今回はこの辺にしておきます。

しかし、もし興味がある人が多ければ・・・

実際に私が商品企画からOEM商品の開発を行い、代行業者を使って輸入してAmazon販売まで行った

一連の流れやノウハウも紹介したいと思います。

物流

物流も正直言うと副業とは縁遠いですね。

ですが、飲食業の「出前」にフォーカスすると、

既に有名なサービスが色々ありますよね。

せいぜいこれくらいでしょうか。

ひょっとしたら・・・

まだ私が気付いてないだけで副業になるものがあるかもしれませんので、

見つけ次第で記事にしたいと思います。

ここはこれくらいで。

販売

さて販売ですが・・、

実はここが小規模事業者のモノづくり界隈で一番弱い所だと感じています。

どんなに良い企画で品質の良い商品やサービスでも

お客様の目に届かなければ意味はありません。

「良い物なので手に取ってくれればわかるはず」などと言われるクライアントさんも多く、本当に残念ですが「外部発信の弱さがアキレス腱になっている事業者さんが多い」です。

X界隈での副業の王道としてXやLINE運用のノウハウ系が多いですよね。

言うまでもなくそのノウハウを使って助けてあげられるのがここのゾーンです。

ですが、残念な事に世の中にはSNSやWebに疎い事業者さんも多く、

この潜在顧客と言ってもいい事業者さん達には

いくらXで発信しても・・・そもそも使ってないので届かないのです。

Xを見てると、この辺を勘違いしている人が意外と多い気がしています。

でも、こういうSNSやWebに疎い事業者さんからお仕事が取れれば、それはもう立派な「企業案件」ですよね。

では、どうやって仕事を取りましょうか?

実はその方法こそが、ライバルとの差別化にも繋がります。

ヒントはこれも「アナログ的手法」ですが、ちょっと考えて見て下さいね。

答えはメルマガ内か、もしくは違うブログ記事で説明したいと思います。

加えていうと、SNSの運用ノウハウはこれを副業のメインとするのではなく、

コンサルタントのひとつの方策にすることがおススメです。

XやLINEの使い方にとどまらずに、

それらを使って「戦略的に集客して売り上げを上げる所までやる」ことを

考えた方が良いということです。

クライアントさんに対しての引き出しは多い方が絶対に良いです。

プレスリリースって?

他のおススメ案件をもう一つ。

プレスリリースってご存じでしょうか?

あなたが小さなお店を経営していると仮定して下さい。

宣伝や広告を打つにはちょっと・・・でも、

「テレビや新聞に出て知名度を上げたい」

「我々の活動をテレビや新聞で取り上げてもらえたら、もっとたくさんの人に知ってもらうことができるのに・・・」

きっと、そんなふうに思うとはずです。

「うちのような小さいところは、コネでもない限りテレビや新聞の取材なんて来てもらえないよな」

ひょっとしたら、あなたはそんなふうにも思うかもしれません。

テレビや新聞に出ているお店や人は、コネがあったから取材されたのか?

大手だから?あるいは、たまたま運よく取材されたのでしょうか?

答えはNoです。

実は、自分からマスコミに「取材依頼」をすることで、

マスコミに取材に来てもらう方法があるのです。

といっても、ただ「取材に来てくれ」と言っても、

もちろん来てもらうことはできません。

当然ですよね。

一般には知られていない、ある「一定のルール」にしたがって取材依頼をすることで、

比較的高確率でマスコミに取材してもらうことができるのです。

比較的高確率というのは、やはり100%の手法ではありません。

しかし、一定のルールと採用されるコツに従った文章を書くことで、

その確率は上がります。

それが、「プレスリリース」という方法です。

簡単に言うと、プレスリリースとは「報道用資料」という文章を書いて、

マスコミに配信する方法です。

これ、本当にあまり知られていません。

はっきり言って、穴場です。

プレスリリースの代行をすることをメインの副業案件にしても良いですし、

実際にそういう人もいます。

しかし、おススメはプレスリリースの二次利用を含めたコンサルタント。

プレスリリースを切り口に集客のアドバイスをして、

実際にクライアントの売上に貢献する方が何倍も感謝されます。

この手法も、コンサルタントのスキルの一つにすることが理想ですね。

加えていうと、この報道用資料というのは

昨今のAIライティングでは書くのが難しい文章の一つです。

なぜなら、クライアントからヒアリングして、マスコミが取材したくなるような文章を書くわけなので、情報がネットの中に転がってないのです。

AIに取って代わられる危険性が低いライティングスキル系の副業案件ですね。

さらに言うと、「文章力が無い・・」と思ってる人でも大丈夫です。

報道用資料に書く文章は500文字程度です。

その文字数で一定のルールとコツに従って書く、だけ。

どうでしょう?

きっと大丈夫です、エンジニアの私でも出来たので。

自己紹介でもご紹介した様に、

私は環境系NPO法人のサポートをしていますが、

このNPOは良い事をしている割には外部発信が弱すぎるのが問題でした。

そこで、プレスリリースを外部発信力の強化策として使うことに。

結果、数カ月で新聞と地域情報紙で2件の取材を受けることができました。

これからも、商品開発の進捗やクラウドファンディング等の節目で取材をしてもらい、

知名度を上げつつ販売戦略にも使う計画です。

と、まぁこんな感じが二次利用のイメージとなります。

飲食店ならもっとわかりやすいですよね。

まとめ

結構文字数が増えました。

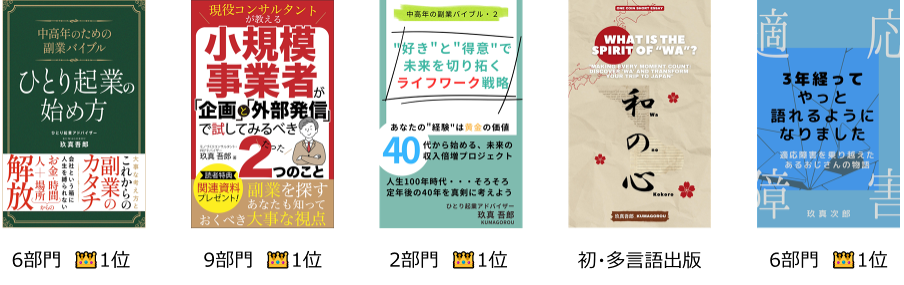

実は、このブログ文章を元ネタにして、

もう少し色々書き足したものでKindleを出版しています。

よろしかったら、こちらも読んでみて下さいね。

今回、モノづくり業界でも色々と副業の切り口がありそうなことが分かったと思います。

やはり、商品を世の中に出す所に近い方が多い感じですね。

しかし、ここでご紹介したのはほんの一部であり、

まだまだ他にもあるし、それ以前に私がまだ気付いていないモノもあると思います。

これからも何か情報を入手次第、わかり易くお伝えしてあなたの副業案件のヒントにしてもらえるとしいです。

また、あなたの得意な業界で上手く結び付けてみると良いかもしれませんね。

初出版でベストセラー6冠を取った人気の電子書籍をプレゼント

前述の様に、実は私はKindle(電子書籍)の出版もしています。

初出版はおかげさまでベストセラー6冠をとりました。

「中高年のための副業バイブルひとり起業の始め方: 大事な考え方とこれからの副業のカタチ」

この本は、

「副業を始めてみたい」

「これから考えていきたい」

そんな人にぜひ読んで頂きたい内容なんですが・・

現在、この本のPDF版を

メルマガを読んでくれる方に無料でプレゼント中です!

メルマガもぜひ読んでみて下さいね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

ではでは

くまごろう

コメント